1878年の創業以来、宮城県仙台市を本拠地に地域社会の発展に貢献してきた七十七銀行。2021年4月には「Vision 2030」と銘打った長期ビジョンを掲げ、「なりたい姿」の実現に向けて改革を推し進めています。代表取締役頭取である小林英文氏と野村アセットマネジメントの小池広靖が、地域金融機関の競争力や事業展望について語り合いました。

小池 CEO対談で地方銀行に伺うのは、コンコルディア・フィナンシャルグループに次いで二度目です。首都圏の地域金融機関とは置かれている環境が異なると思います。まずは七十七銀行の役割について聞かせてください。

小林 地元である宮城県、とりわけ仙台市が我々の活動拠点の中心であり、強固な顧客基盤を有しています。地域の成長とともに、我々も成長していくことが地銀としての最大の役割だと思っています。東北の中でも仙台という大都市を拠点に活動してきたことは我々のアドバンテージであり、146年の歴史を通じて構築した顧客基盤と、そこでの取引やサービス提供をベースとしていかに成長していくかを常々考えているところです。

小池 2021年4月に「Vision 2030」という長期ビジョンを打ち出し、10年計画をスタートされました。そもそもこの長期ビジョンを設定されたときの思いを聞かせてください。

小林 私が頭取に就任したのは2018年であり、そこから1年余りでコロナ禍にぶつかります。東日本大震災以降、復興に注力してきましたが、それ以前に戻ればよいという思いが停滞感を生み、いつの間にか無理をせず間違いを嫌う企業文化になっていました。その結果、銀行組織としての行動が非常に消極的で、毎年の目標の立て方も過去の実績を少しでも上回ればいいといった考え方が蔓延していました。このままでは、七十七銀行はダメになる。この企業文化を変えるのは頭取の仕事であり、変えられないなら辞める覚悟を持ち、新たな経営計画の策定に着手しました。これまでは3年の経営計画を策定してきましたが、短い期間では目先の目標達成にとらわれてしまうため、10年という長期の時間軸で、社外役員から意欲的な意見をもらいながら、七十七銀行のあるべき姿、なりたい姿を定め、改革の道筋を固めていきました。

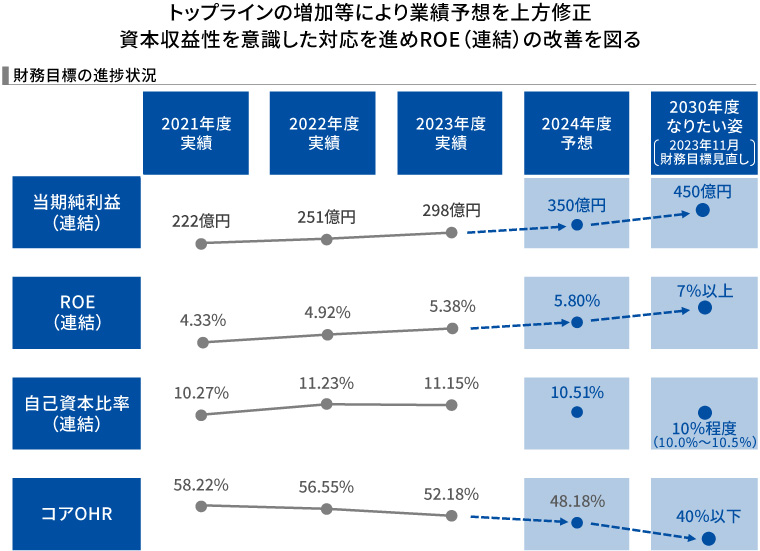

小池 お見受けする限り、業績も上方修正するなど改革は順調に進んでいると理解しています。これまでの進捗や今後の課題について、どのようにお感じですか。

小林 計画が“絵に描いた餅”にならないよう、1年ごとの目標を必ずクリアしていこうとしています。全行員への腹落ちがとても重要なわけですが、コロナ禍がプラスに働き、私自らが説明者として各営業店に訪問し、説明や質疑応答を行うことで行員の意識を変えることができました。

やり始めると成果が出てくるもので、我々の提案に対しお客さまから評価していただくといった好循環に入り、それが最終的に利益や業績として表れるようになりました。

現在4年目になりますが、目標とするリーディングカンパニーに近づくため、現在は3段階のうち中レベルのイメージであり、あらゆる面でもう1段のレベルアップをしなければならないと捉えています。

小池 “リーディングカンパニー”と表現されましたが、何かイメージされている銀行像やベンチマークといったものはあるのですか。

小林 地銀はそれぞれ個性があり、目指したい特定の企業があるわけではありません。やはり自分たちで考えて、あるべき姿やなりたい姿を目指していった結果にそれはあるものです。東北地方はマーケットとしてのポテンシャルを低く見られており、我々が変化するうえでは、収益性を高めることが重要だと意識しています。収益がなければ投資もできませんし、納税額も少なくなり寄付もできず、これでは地域の役にも立てません。利益はただの数字ではなく、いろいろな場面で必要であると行員にも説明を繰り返しています。そのためにもまずは当期純利益を毎年しっかり出すことがベースになります。

「Vision 2030」を打ち立てる以前、当行は規模の割には生産性が低い地銀でした。生産性の向上に関しては、複数の店舗が同一店舗内で営業する店舗内店舗の推進や事務の効率化、デジタル化を徹底して取り組んだことが、「Vision 2030」をスタートしてからいちばん大きな成果だったのかもしれません。

小池 融資や貸出は堅調に伸びていると見受けられますが、事業基盤である宮城県や仙台市の経済状況については、どのように捉えていますか。

小林 東北全体で人口減少が進み高齢化が年々厳しくなっていますが、仙台市は一極集中により人口は横ばいで推移しています。様々なプロジェクトが進み、県内全体でもGDPの伸びが期待されています。

例えば、東北大学は世界トップクラスの研究機関を目指す「国際卓越研究大学」として国内第1号に認定されました。政府が創設した大学ファンドを通じて国内外から研究者が集まり、研究開発が活発になると期待しています。東北大学の次世代放射光施設「ナノテラス」もいよいよ稼働を始めました。

台湾の半導体大手であるPSMCが宮城県への進出を見送ったのは残念ですが、半導体産業の適地であることをアピールしたとも言えますし、国策である半導体産業ではいずれ別件で企業誘致ができることと期待しています。また、仙台市では都心の再開発プロジェクトが動き出しています。建築コストが高騰しているため足踏みをしていますが、建物の老朽化を踏まえれば前に進まざるを得ません。

小池 産業誘致などで地域が盛り上がっていく期待がある一方、金融機関としての競争も生じているのではないかと思われます。金融業界内での競争について課題を感じていることはありますか。

小林 個人のお客さまに焦点を当てますと、仙台市内では元々、大手証券会社が以前から進出しており、富裕層に向けた証券ビジネスでは我々もグループの証券会社が対応しています。ただ、ネット系の銀行や証券会社は脅威ではあります。マス層への対応が課題であり、デジタルの利便性や低コストな仕組みを上手に使いながら、一方で対面による人の仕事は高付加価値業務に振り向けていき、差別化を図りたいと考えています。

支店は来店客数こそ減っていますが、営業活動の拠点としていることであまねく情報を取ることができます。これはネット銀行や県内に支店を持つ他銀行に対して優位にあり、首都圏の事業法人が宮城県に進出する際にも、当行の情報力が魅力となります。

また、当行は地元企業から取引をいただいていることもあり、その従業員が当行に給与口座をつくる方も多いです。これは個人顧客獲得に向けて決定的な強みになります。個人預金という安定した運用原資をしっかりと押さえていくためにも、決済サービスを含めた取引に関与していくことが重要です。NISA等をはじめとした株式運用、相続などに関連した信託サービス、リスクへの備えとした保険の取り扱いなど、銀行やグループ会社で対応する体制を整えていますが、不動産運用を含めた多様な運用ニーズに応えるには七十七グループ全体での連携強化が課題と考えています。

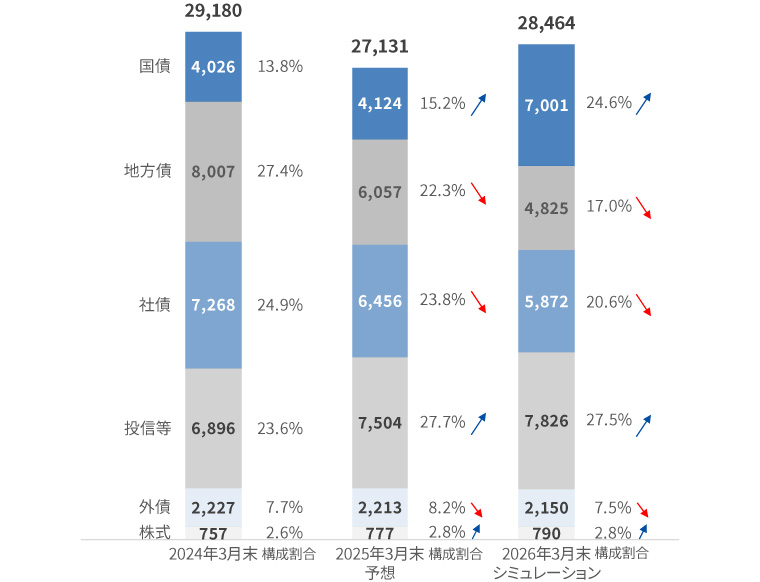

小池 七十七銀行では自己勘定による有価証券運用を展開されていて、他の地方銀行と比べてもしっかりとリターンを確保している状況とお見受けしています。運用体制や方針について聞かせてください。

小林 我々は元々、預貸率が低い銀行であったことから、有価証券の運用に回す余地が大きかったと言えます。初めは国債を買っていたのですが、運用規模が大きくなるにつれポートフォリオの見直しの必要が生じます。現物株式のほか、投資対象や投資手法の柔軟性からも投資信託を利用し、投資先の多様化を進めてきました。有価証券運用全体で毎年1%以上の実現益を目指しています。安定的な実現益を確保することが、財務基盤の安全性にもつながると考えています。現在は金利が動き出しているので、保有する有価証券も毎月償還を迎える債券があり、逆ザヤのリスクを考慮しながら債券の売買タイミングを慎重に図っているところです。

小池 銀行同士の協業やアライアンスの可能性についてお聞きします。地銀の広域連携としてはTSUBASAアライアンスがありますし、御行も勘定系システムでMEJAR※に参画されています。地銀の再編が謳われている中で、最近でも東北では青森銀行とみちのく銀行が合併しました。東北エリアの銀行再編についてどのようにお考えですか。

小林 勘定系システムはますます複雑になっているほか、コスト面からも単独では対応できないといった意識があり、MEJARに加わったのは良かったと思います。横浜銀行や北陸銀行、北海道銀行といった参加行とはシステム以外にも業務上の連携をしており、例えばシンジケートローンの組成時にも相互に声を掛けやすくなりました。

ただ、連携ではなく本格的な再編という観点について言えば、地域も違いますし、難しいとの印象です。

青森みちのく銀行のように同じ県内での垂直統合ならば、効率化で効果が生じやすく、現時点では考え得る現実的な選択肢でしょう。

統合や再編ありきではなく、地域特性を活かして事業を拡大し、企業価値を高めていくことに銀行の存在価値はあります。ただ、今後の生き残りや成長戦略においては、地域だけでは足りない部分も生じるため、協業というのは別の観点で必要だと思います。

※MEJAR:横浜銀行、北陸銀行、北海道銀行、七十七銀行、東日本銀行の5行が共同で利用している基幹システム

小池 2030年に向けて人材は大きなカギになっていくと思います。地方の金融機関では若手人材の獲得が難しいといった声も聞かれます。人材の獲得や育成など、七十七銀行の人的資本における取組みを聞かせてください。

小林 宮城県内には20ほどの大学があり、新卒の採用では目立った影響はありません。ただ、応募者の絶対数は減っています。これは若年人口が減っているのに加え、銀行の人気が落ちている点もあると思います。以前と比べ応募者は3分の1程度ですが、それでも採用数から見れば10倍以上はあります。新卒採用だけでなく、グループ全体での専門性を高める観点から中途採用にも力を入れています。

人口が減っていく流れの中では、人がやるべき仕事を人にやってもらうことが基本です。預金や貸し出し、為替業務などの事務は極力デジタルに置き換え、本部業務でも生成AIを活用していく方針です。

ITパスポート資格は行員の半数近くが取得していますが、理想的には全員取得を目指します。デジタルを使いこなせるセンスやリテラシーが肝要で、仕事の効率化や生産性の向上、セキュリティへの意識につながります。デジタル専門人材の候補として東北大学に行員を派遣しています。

渉外やマネジメントといった専門性が高く人が判断すべき業務に特化して育成や教育をし、付加価値の高い仕事ができるような能力を身に付けさせる投資をしていく考えです。

小池 お話を伺うとポテンシャルの大きさを感じ、実際株価はここ数年で3倍程度まで上昇しました。一方でPBRは0.5倍ほどで株価のバリュエーションは低位に留まっています。

小林 ROEでも5%をようやく超えた程度であり、さらに収益性を高め当期純利益を確実に上げていくことが必要です。リスクアセットの有効活用や手数料収入の強化にも着手していきます。国内外の大手投資家へのアピールはまだ足りていないと感じており、「東北の銀行が本当に伸びるのか」といった疑心暗鬼を打ち破るだけの成長戦略を打ち出してかなければならないと思っています。

例えば、栃木県の宇都宮には法人営業所を開設し、宮城県に関心のある企業を誘致し、経済交流を活発化するようにしています。海外ではシンガポールに現地法人を設け、東北企業のビジネスチャンスを増やすとともに、海外から東北への投資を促す取組みを検討していきます。

小池 海外投資家と話をすると、日本が好きな方でも日本の金融機関の違いまではよく分かっていないことがあります。投資対象として地銀が意識され始めましたが、それも理由は簡単で、バリュエーションが極端に低いからです。私はよく「地銀への投資はその地域への投資だ」と説明しますが、そうすると腹落ちされるようです。「ビジネスモデルに大きな違いはなく、それぞれ地域の発展とともに事業をしている」という理解に至れば、ようやく地域特性について興味を持ち学び始めるのです。

御行であれば、製造業を中心にポテンシャルがある地域特性を分かりやすく訴求するのがポイントになると思います。産学連携は海外では当たり前ですから、「国際卓越研究大学」である東北大学を持ち出すのもアピールになります。

小林 観光も兼ねて宮城県を訪れる投資家を増やしていきたいと思います。配当性向を引き上げてきており、さらに利益が上がれば配当額も増えますので、株式の魅力も高まります。地銀におけるリーディングカンパニーとしての地位をさらに高めるべく、新しい業務への取組みも進めていますので、注目していただければと思います。

小池 今後の展開を楽しみにしております。本日は貴重なお話をありがとうございました。

この記事は、投資勧誘を目的としたものではなく、特定の銘柄の売買などの推奨や価格などの上昇または下落を示唆するものではありません。

(掲載日:2025年3月26日)