世界初の空気入りタイヤを実用化した英国ダンロップ社の神戸工場に端を発する住友ゴム工業。その技術は、タイヤのみならずゴルフ・テニスなどのスポーツ用品や、制振ダンパー・医療用ゴムといった産業品開発につながり発展を続けている。モビリティを巡る情勢が変わりつつある中で、どのような成長戦略を描いているのか。同社代表取締役社長である山本悟氏と野村アセットマネジメントの小池広靖が、構造改革の進展と同社の将来像について語り合いました。

対談は2024年12月17日に実施、その後同社はDUNLOP商標権等の取得やグループ長期経営戦略を発表しております。

詳細は以下のリンクを参照下さい

小池 海外投資家の日本企業への認識ギャップを埋めていくといった意味も込め、「プロジェクトブリッジ」という名でCEO対談を続けています。資産運用立国に向けた一連の政策の後押しから、日本企業に対して投資家の見方が変わってきたと感じています。事業会社が現在、どのような課題を持ち、施策に取り組んでいるのかを発信していくことは私たちの役割だと思っています。

早速ですが、まずは2023年にスタートした中期計画(2023年~2027年)について教えて下さい。2025年を境に2つのステージに分けられています。計画のねらいを聞かせてください。

山本 中期計画を策定した背景には、厳しさを増す外部環境がありました。コロナ禍以降の原材料費や海上輸送運賃の高騰によって、2022年は利益が大きく落ち込みました。

そこで過去十年余りの活動を徹底的に分析し、課題として浮かび上がったのが、急速に進めてきたグローバル展開の弊害です。製販の拠点をスピーディに配置できたことは、当社の強みとなっていますが、買収した工場をはじめ非効率な面が生じていました。

そこで、まずはデータに基づいた分析を重ね、2025年をめどに構造改革を推し進め、しっかりと基盤を固めた後に、成長戦略に重きを置くという方針を打ち立てました。

ROICと成長性の2軸で分析した事業ポートフォリオから、約10の事業や商材を対象に、2年のスパンで構造改革を断行しています。同時に遅れが指摘されていたDXでは基幹システムを刷新し、部門別に進めていたDXを全社戦略に格上げしました。

2020年から続けている経営基盤強化と組織風土改革のためのBe the Change(BTC)活動を通じて横の部署との連携強化を図りました。将来の利益やキャッシュを生む施策についてアイデアを出し合い、その数は7,000ほどに上りました。

既存事業の選択と集中、成長事業の基盤づくりを2025年までにやり抜くことで、成長を加速させていく構えです。

構造改革を進める際には、進捗を社員全員で共有しなければなりません。社員向けアンケートでは「経営層がどういった動きをしているのか、自分の仕事にどうつながっているのかわからない」といったコメントがありました。そこで、全国13事業所で年2回のペースでタウンミーティングを開催いたしました。また、全社業績に係る会議の動画を管理職以上で共有し、管理職から各部門で会社の状況を情報展開してもらっています。

ここ数年、事業を閉じる経験をしてきませんでしたが、2023年度に国内家庭用ガス管事業から撤退し、スイスで欧州向け医療用ゴムを生産販売していたLonstroff AGの売却を決めました。2024年度も国内フィットネス事業の売却に加え、北米のタイヤ製造子会社Sumitomo Rubber USAの生産を終了し、解散することを決め、746億円強の損失を計上する見込みです。ただ、構造改革の効果を450億円ほど見込んでおり、この決断を次の成長につなげていきたいと考えています。

小池 グローバルにM&Aを展開すると非効率が生まれるのは付きものです。例えば、北米事業に関しては、レビューを含めどのように感じていますか。

山本 Sumitomo Rubber USAは、2015年に米国グッドイヤー社とのアライアンス解消に伴い取得したものです。操業開始から100年が過ぎ、老朽化も目立っていました。最初から自前でオペレーションを構築した工場なら、当社の考え方を反映できたのですが、そこは買収工場の難しさがありました。収益改善への時間軸が合わないと判断し、苦渋の決断となりました。

本質的には、M&Aの際の事前の調査、分析が足りなかったと反省しています。また、企業文化が合っているかもとても大事だと痛感しました。

小池 次の注目ポイントは成長戦略です。自動車産業では電動化の進展や自動運転の普及など大変革期と言われ、そこにTESLAや中国の新興メーカーが台頭し、大変競争の厳しい業界になっています。自動車産業の生業が変わりつつある中、タイヤ事業はどのように変わっていくと見ているのか。御社の取組みについても教えてください。

山本 CASE※やMaaS※といった言葉が象徴するように、自動車業界は100年に一度の大変革期を迎えています。EV(電気自動車)の勢力図も変わりつつあります。

特に、中国ではコロナ禍を通じてEVの普及が進み、新興の自動車メーカーが躍進しています。それによるタイヤへの影響は主に汎用タイヤですが、当社は汎用タイヤで勝負するのではなく、各市場に合った高機能タイヤを打ち出す方針です。高機能タイヤは、北米市場で好評を得ており、

「ファルケン」ブランドのSUV用「ワイルドピーク」という高付加価値製品は、売上が大きく伸びています。デザイン嗜好など米国消費者の厳しい要求にも応えてきたからだと考えております。

一方、汎用タイヤについては売上貢献の少ないサイズを中心にアイテム数を3割削減する方針であり、既に2割は実施しました。

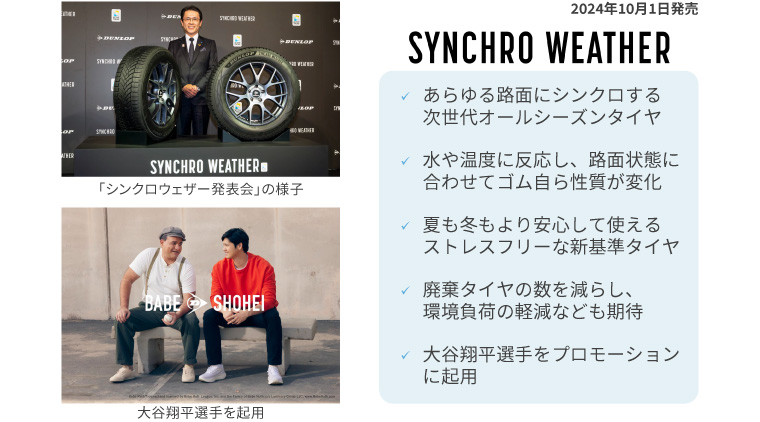

また、当社には「アクティブトレッド」という独自のタイヤ技術があります。雨や雪、温度による路面状況に応じてゴム自体が変化しながら走行できるタイヤです。昨年国内向けに新商品として発売しました。認定店での販売で、価格は汎用夏タイヤの1.5倍ほどですが、高い付加価値や機能に対して共感いただけるお客様がとても多いと実感しています。

小池 EVの車種でも、タイヤ性能への要求はさらに高まっていきそうですか。

山本 EV用タイヤの性能要求は非常に厳しいですが、それだけに私たちの技術が活かせるとも考えています。中国市場では既に、EV専用タイヤを販売しています。また、2025年春にはEVに適した高機能タイヤを国内で発売する計画です。

EV用タイヤの特徴は、まずEVでは電池を積むため車体が重いこと。さらにトルクがある分、タイヤへの負荷が高く摩耗に耐える必要があります。一方で走行距離を伸ばすために転がり抵抗を下げる必要もありますが、濡れた路面での滑りにくさを維持して、転がり抵抗を下げるには相反するウェット性能が求められます。加えて、音の問題もあります。ラグジュアリーカーブランドからは内燃エンジンを搭載していない分、路面の音を消してほしいとの要請もあります。

こうしたユーザーからの厳しい要求に対応するのが「アクティブトレッド」と、特殊吸音スポンジをタイヤに組み込む「サイレントコア」という当社技術です。これら技術を活用したタイヤを今後展開していく計画です。

※CASE:「Connected(コネクテッド)」「Automated/Autonomous(自動運転)」「Shared & Service(シェアリング)」「Electrification(電動化)」というモビリティの変革を表す4つの領域の頭文字をつなげた造語

※MaaS:Mobility as a Serviceの略。地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス

小池 タイヤというハードに加え、データを活用したビジネス展開はいかがでしょうか。

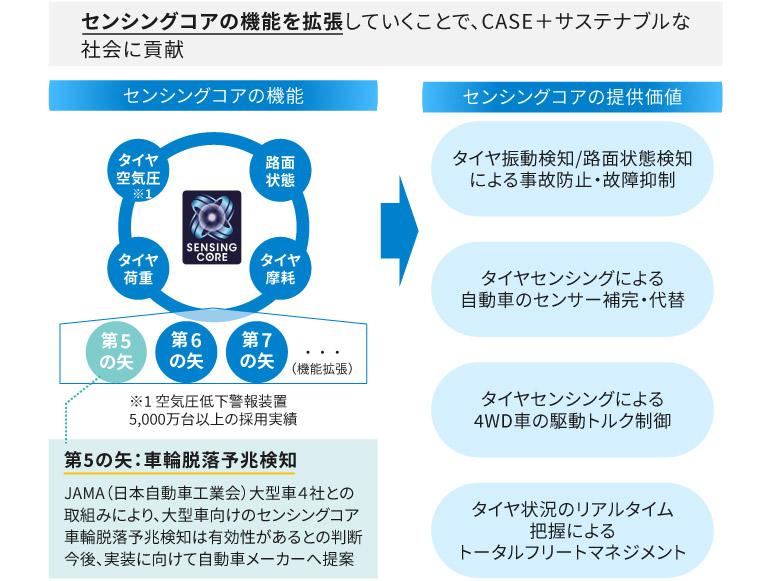

山本 これからはハードだけではなく、ソフトウェアによるデータ活用も重要です。「アクティブトレッド」と双璧を成す当社の技術に「センシングコア」があります。EVはもちろんのこと、自動運転車とも親和性が高く、CASEの時代に打って出る強力な技術です。

「センシングコア」は、タイヤ周りの状態を検知する独自技術です。タイヤホイールにセンサーを付けるのではなく、車輪の回転信号を解析するのがポイントです。1997年から30年弱の実績を持つ間接式空気圧警報装置(DWS)の技術をベースに、タイヤの空気圧や荷重、摩擦状況、さらには路面状況や車輪の脱輪予兆までをリアルタイムで検知します。これまで、世界で5,300万台の新車に装着されており、高い評価をいただいています。2030年に100億円の事業利益を生み出すことを目指しています。

「センシングコア」はソリューションビジネスとしても世界展開が期待できます。2024年には、米国でAIを活用した車両故障予知ソリューションサービスを提供するViaduct社と戦略的パートナーシップを結びました。彼らにとってもタイヤから得られるデータはブラックボックスであったため、お互いのニーズが合致しました。2025年からは米国で本格営業を開始します。

日本では現在、年間で約140件の脱輪事故が発生し、死亡事故も起こっています。見ても触ってもわからないちょっとしたタイヤのゆるみを「センシングコア」は感知します。そのデータはトラックの運行管理者やドライバーにリアルタイムで伝えられるのです。こうしたソリューションは社会的な要請も強く、これからのモビリティ社会に貢献できるビジネスとして大いに可能性があります。

小池 その他の事業の成長性については、いかがでしょうか。

山本 タイヤメーカーでありながらスポーツ事業を持っているのは、当社の特徴です。メインのゴルフに関しては、契約する松山英樹プロの活躍もあり、「スリクソン」のクラブやボールの売上が海外でも好調です。グローバルブランドとしてトップ3のポジションを狙っており、テニスについても、グローバルでのボールシェアでトップ3の地位を堅持しています。国際的な大会でも広く採用されています。

ハイブリッド事業では、タイヤメーカーの高度なゴム技術を生かした制振ダンパーが大きな柱となっています。2024年元日の能登半島地震では、震度6弱以上を計測したエリアで被害状況を調べましたが、当社の制振ダンパーを導入いただいた建物は全壊半壊がゼロでした。“命や家財が守れました”と多くのお客様から感謝の言葉をいただき、社会的意義の高さを痛感しました。

小池 御社は技術的に優位にあるソリューションビジネスも多く、今後への成長期待を感じます。ただ、株価を見ると評価が及んでいないように感じます。タイヤセクターは全般的にバリュエーションが低い状況が続いていますが、業界全体としての傾向や課題を感じることはありますか。

山本 日系自動車メーカーが中国市場で苦戦している状況が懸念されているためだと思います。ただ、自動車が走り続ける限り、タイヤ需要は毎年、グローバルで数パーセントずつ成長していきます。それだけの需要はあるということです。だからこそ、イノベーションによる差別化、付加価値を上げていくことが大切なのです。

私たちは100年に渡り、ゴムを極めてきました。例えば、タイヤに使う硫黄の研究から次世代硫黄系電池素材、またポリマー技術からはガン細胞吸着キットなど研究段階ですが出てきており事業化を検討中です。ゴム技術から派生するイノベーションを新しいビジネスにつなげる取組みも進めていきたいと考えています。

小池 ビジネス上の利益貢献に対する投資家が抱く不透明感の払拭と、事業に対する認知の両方が必要なのかもしれません。資本コストを意識した経営として2027年の事業利益率が7%、ROEが10%、ROICが6%といった目標を掲げられています。競合他社と比べてやや保守的な印象がします。

山本 背景としては、過去数回に渡り、中期計画の目標を達成できなかったことがあります。ステークホルダーに提示する数字は、コミットメントであり、必ずやり切るものとして設定しています。

株主還元では、配当性向40%以上を基本とし、長期に安定した配当を目標とします。まずはキャッシュを投資に回すことで、成長の果実を得るスピードを速めたいと考えています。成長戦略が軌道に乗れば投資家の皆さんの目線も変わってくるはずで、IR活動に力を入れ、多くの情報を発信していきたいと考えています。

小池 ESG経営の推進についてお聞かせください。まずはカーボンニュートラルでのスコープ3に対する課題を聞かせてください。

山本 カーボンニュートラル達成に向けては、当社グループが排出するGHGの約9割がスコープ3、いわゆるサプライチェーンにおける自社以外の排出で占められており、削減には当社だけでなく、関連する企業の皆様にも協力をいただく必要があるところに取組みの難しさがあります。このスコープ3の中でも、排出量の多いカテゴリ1、4、11、12の削減に取り組んでおり、2030年に向けたGHG排出削減目標について、Science Based Targets Initiative (SBTi) よりSBT認定を昨年受けました。具体的には、カテゴリ1(材料調達)について、サステナブル原材料の活用とサプライヤーエンゲージメントの強化で削減に取り組んでいます。

小池 タイヤは天然ゴム由来であり、輸入先の新興国からのトレーサビリティが問われています。

山本 森林の違法伐採や労働環境における人権の問題を危惧し、2018年9月に持続可能な天然ゴムのためのグローバルなプラットホームであるGPSNR※に参画しました。GPSNRのフレームワークに準拠して、私たちの持続可能な天然ゴム方針を策定しています。また、調達を担うシンガポールのグループ会社では、天然ゴムに特化した環境・社会的リスクの評価ツールを導入しています。これは膨大なアンケートデータを解析し、地図上にリスクをプロットできるものです。ステークホルダーの皆さまと連携しながら、天然ゴムの持続可能性を実現するため、しっかりと活動を推進してまいります。

小池 コーポレートガバナンスに関しては、当社では、任期の長い取締役の再任に反対する方針を打ち出しました。

山本 その趣旨はよく理解しており、社内でも検討しています。ガバナンスに関しては社外取締役のモニタリング機能を強化するためにも、十分な情報を持ってもらうことが大事です。取締役会ごとの情報共有だけではなく、オフサイトミーティングにも力を入れ、2024年は8回開催しています。北米事業の売却といった緊急性の高い議題はもちろん、全社的な成長戦略についても喧々諤々、議論を交わし、審議しました。2025年はガバナンスにおいてもターニングポイントだと捉えています。

小池 さらなるモードチェンジに必要な適正なガバナンスをご検討いただくのが好ましいと考えています。本日は多岐に渡るお話から、御社の将来に向けた期待を感じることができました。ありがとうございました。

※GPSNR:Global Platform for Sustainable Natural Rubberの略。タイヤメーカーや自動車メーカー、商社など天然ゴムを取り扱う企業が参画して 2018 年 10 月に設立された国際的なプラットフォーム

この記事は、投資勧誘を目的としたものではなく、特定の銘柄の売買などの推奨や価格などの上昇または下落を示唆するものではありません。

(掲載日:2025年3月25日)