1.金利の推移

なぜ今、資産運用が必要なの?

1990年代前半までの日本では、金利は現在※1よりも高い水準で推移していました。例えば1990年12月末の金利は、年6.08%となっています。しかし、金利は1990年代後半以降、低水準で推移しており、2024年3月末では年0.005%となっています。

近年、以前にも増して、資産運用と向き合う必要性が高まってきましたが、その理由の1つが、この低金利です。

※1 2024年3月末時点

金利の推移(定期預金/1年)

(期間)1970年1月末∼2024年3月末、月次

(出所)野村総合研究所SuperFocus、日本銀行のデータを基に野村アセットマネジメント作成

具体的な数字で、低金利の影響を見ていきましょう。

以下のグラフは、100万円を預金した場合、20年後に利息も含めていくらになるか、期間別に比較しています。1970年12月末から1990年12月末にかけて預金した場合、預けた100万円は約293万円となりました。一方、直近の2004年3月末から2024年3月末にかけて預金した場合は約101万円となっており、ほとんど利息がついていないことが分かります。

20年間、100万円を銀行預金すると・・・

図表の数字は、四捨五入している場合があります。

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

(出所)野村総合研究所SuperFocus、日本銀行のデータを基に野村アセットマネジメント作成

では、この低金利時代に、効果的な資産運用をしていくには、どうすればよいのでしょうか?

その方法の1つに、株式や債券といった資産への投資があります。以下のグラフは、資産別に2004年3月末から2024年3月末までの年率リターンを比較しています。この期間において年率リターンを比較すると、金利は0.07%であったのに対し、世界株式では約10%、日本株式では約7%となっています。預金に置いておくだけでなく、各資産の特徴やリスクを理解して、自分の目的に合った資産運用を考えるのもよいのではないでしょうか。

年率リターンの資産別比較

図表の数字は、四捨五入している場合があります。上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

(期間)2004年3月末~2024年3月末、月次

(使用した指数)世界株式:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)、日本株式:配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」)、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、世界債券:FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)、世界リート:S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

(出所)日本銀行、ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

- 資産運用といっても、何から始めてよいのか分からない方へ、お金との付き合い方をご説明します。

-

資産運用をはじめる前に

- もし金利が上がっても、資産運用は必要なの?

-

一般的に、金利はインフレ時に上昇する傾向があります。短期的には株式は金利の影響を受けやすいですが、長期的にはインフレに強い傾向があります。金利の上下に関わらず、株式などを活用した資産運用は長期で考えると効果的な手段といえるのではないでしょうか。

- インフレ下における資産運用について、分かりやすくご説明します。

-

なぜ今、資産運用が必要なの? 2.インフレ

ここでは、米国と日本を例に、資産運用の効果をご説明します。

以下のグラフは、2002年12月末~2024年3月末までの米国と日本の金利の推移を比較したものです。この期間において、常に日本よりも米国の金利が高かったことが見てとれます。

米国と日本の金利の推移

(期間)2002年12月末~2024年3月末

(使用した指数)米国:10年米国国債利回り、日本:10年日本国債利回り

(出所)ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

では、米国では日本よりも預金を中心に資産運用を行なってきたのでしょうか。実際に見ていきましょう。

以下のグラフは、米国と日本の家計金融資産の構成比較です。米国の家計金融資産は株式・債務証券・投資信託の合計が56.2%、日本の家計金融資産は現金・預金が54.2%を占めており、対照的であることが分かります。米国では、日本よりも金利が高いにも関わらず、株式や投資信託といった金融商品を活用し、資産運用を行なってきたのです。

米国と日本の家計金融資産の構成比較

2023年3月末現在

四捨五入により、各内訳の合計が100%とならない場合があります。「その他計」は、金融資産合計から、「現金・預金」、「債務証券」、「投資信託」、「株式等」、「保険・年金・定型保証」を控除した残差です。

(出所)日本銀行「資金循環統計」を基に野村アセットマネジメント作成

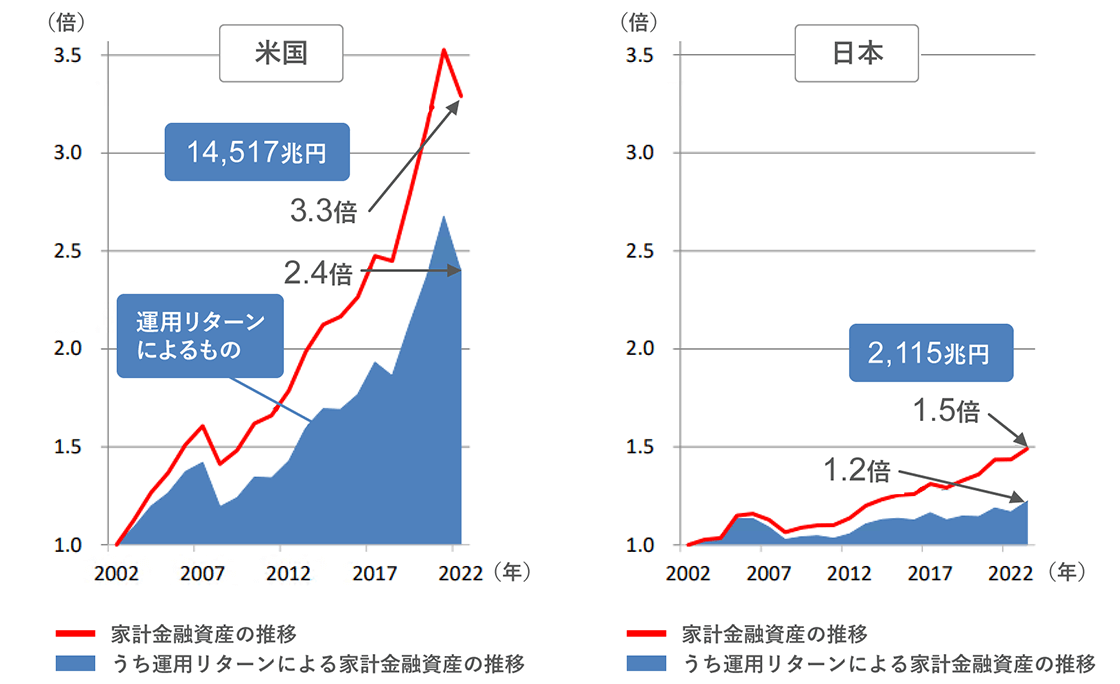

その結果、米国と日本の家計金融資産残高に大きな差が生じることになりました。

以下のグラフは、2002年12月末からの米国と日本の家計金融資産の推移を比較しています。2022年12月末までで米国の家計金融資産は3.3倍に増加しましたが、2023年6月末までで日本はわずか1.5倍という伸びにとどまりました。

米国と日本の家計金融資産の推移

(注)上記の運用リターンによる資産の伸びは、資産価格の変動による伸びから算出しており、利子や配当の受取りを含まない。米国については、2022年12月末の為替レートにて換算(1ドル=131.12円)。

(期間)米国:2002年12月末~2022年12月末、日本:2002年12月末~2023年6月末

(出所)内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局「資産運用立国に関する基礎資料 (資産運用業関係)(令和5年10月4日)」(https://www.cas.go.jp/)7ページ「家計金融資産の推移」より引用

金利の上下に関わらず、株式や投資信託といった金融商品を活用した資産運用を考えてみてはいかがでしょうか。